6月25日 村松さんなどお手伝い頂き、桜の木を伐採しました。

太い枝が途中から折れ、近隣の方に危険とのご指摘をうけ伐採を行いました。

高所作業車をお願いし、またクレーンを借りた大々的な伐採となりました。

怪我もなく無事におわり安心しております。

お手伝い頂いた皆様本当にありがとうございます。 合掌

毘沙門天祭(藤まつり)

令和6年6月2日 10時~15時 毘沙門天祭を執行しました。

今年初の試みで、5月の山開き並びに毘沙門天祭と、7月の地蔵盆の行事を合併し、藤とツツジがキレイな季節に檀信徒問わず、たくさんの方にお参りいただけるようにしました。

福王寺の毘沙門天は昭和9年の冷害の大飢饉を受け、豊作であるよう御詠歌の方たちが街中から寄付をあつめ福王寺に奉安されました。

それ以来90年ほど春に吉祥を願い祈願させて頂いています。

この度は檀信徒だけでなく、企業さんなどたくさんの方に祈願のご案内をさせて頂き無事盛大にお参りすることができました。

奉納ダンスとして、地元のフラダンスの方やキッズダンスの方がお寺を盛り上げてくださり。

キッチンカーやお茶(茶道)なども境内に賑わいをもたらせました。

「お寺は敷居が高い!」、確かに入りにくいものですが、こういった機会にお寺に来て楽しい時間はもちろん、手を合わせる機会、感謝する機会、自分自身を見つめる機会となっていただければ嬉しい限りです。

予想以上のご来寺に駐車場などご不便をおかけしましたが、来年も続けていき「柴又の帝釈天」というように「津別の毘沙門天」としてたくさんのかたが必要とされ、お参りに来られるお寺を目指していきたいと思います。

お手伝い頂いた方が大変お疲れ様でした。

たくさんの方が喜んでいただけました。 本尊様をはじめ、毘沙門天様の加護がありますよう。 合掌

春下座行 令和6年

春彼岸

節分ご祈祷 星祭り

修正会

あけましておめでとうございます。

今年も無事に蝋燭をお供えして、0時より今年一年の息災を本尊様ご先祖様へお願いさせて頂きました。

静かなお参りですが、おみくじなどもあり楽しくゆっくりと年をとる空間となっています。

1時過ぎまでしか開けていませんが、手を合わせてくれる人が増えるとありがたいなと思います。

昨年はお寺にとって大事な年でもありました。令和9年の100周年事業が始まったからです。不確定な面がありながらの皆さまへのお願いとなりましたが、お寺の未来、ご先祖様への思い、改めて様々なご縁を感じる一年となりました。

皆様のお気持ちに応えるようなお寺を作っていきたいと改めて感じました。

まだまだ事業の途中ではありますが、試行錯誤しながら皆様とともにお寺を守り、そこに縁のある人が幸せであるような場所として参りたい所存です。

皆様今年もよろしくお願い致します。 合掌

納め大師

令和5年 報讃会

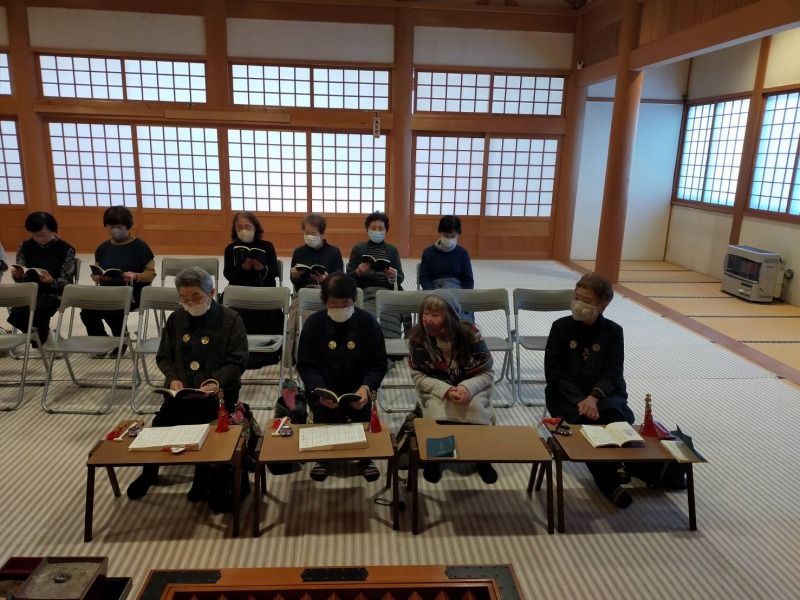

令和5年11月17日 今年も報讃会のお参りを執行することが出来ました。

理趣三昧という密教の法会を本尊さんにお供え出来ることは最上の供養であります。

一年の感謝と皆様の幸せを願い、お参りさせて頂きました。

本尊様の威光が増々倍増し、皆様にご加護がありますよう。

また北海道の布教も徐々に動き始め、今年は函館神山教会住職 丸山弘賢僧正をお迎えして一座のご布教を賜りました。

いつもとは違う視点で、仏教にふれることが出来たのではないでしょうか。

年々お参りが少なくなってきています。是非仏縁にふれる時間を持ちましょう。

お気軽にお参りください。 合掌

また檀信徒の皆様におかれましては、100周年にむけた寄付ありがとうございます。

とても良い本尊が迎えられそうです。 皆様のお気持ちが紡がれてより素敵な空間を目指して参りたい所存です。

南無大師遍照金剛

秋彼岸

9/20 北見別院 9/23 福王寺にて、秋のお彼岸を執行致しました。

皆様と一緒に祈りを捧げることができて、本当に嬉しく思います。

朱に交われば赤くなるともいいますが、良い祈りの環境で、共に祈る。そんな交わりとして私達はもちろん、ご先祖さまも、仏のような安らかな境地に到れるようなお寺であると良いなと思います。

こうしてお彼岸などの行事をお参りさせて頂きていますと、本当に有り難いなと思います。遠くからご先祖様のためにご供養をされる方、お寺に足を運んでくださる方、納骨堂に来られる方、どれもその人を思って手を合わされています。お手伝いくださる方。

こんなに人を思う優しい場所と時間があるのかと感動です。

そんな場所を守っていけるよう尽力していきたいと思います。

皆様が心喜ぶ時間でありますよう。 南無大師遍照金剛

お寺で音楽会(肝付黎さん バイオリン)

お寺で音楽会と題して、肝付黎さんのバイオリンコンサートを実施しました。

瞑想会に来てくださっていた肝付黎さんの親御さんが、ぜひここで演奏してみたいから始まりまして、ゲストハウスナンモナンモの都丸さんが窓口となり「お寺で音楽会」を開催することができました。

「どのくらいの人数がくるのかなー?」 なんて思っていましたが、100名ほどの方が来場驚きました。。。

最初に御詠歌を奉納して頂き、音楽会のスタートです。

バイオリンはわかりやすい曲と様々な音色の楽曲がチョイスされ、とても楽しい時間でした。

来てくださった方は演奏と場所の雰囲気に癒やされ、感動して帰っていただけたご様子でした。

AWEエフェクト、感動は何よりの薬。 皆さんの祈りで建てられたお寺です。「関わる人達が感動する」そんなお寺となれれば良いな。

肝付さん黎さんをはじめ尚子さんも素敵な演奏ありがとうございました。

またご来場頂けた方々、お手伝い頂けた方々、良いご縁、良い時間ありがとうございました。 合掌